◎万葉ロマンの里づくり部会

蒲生の文化財(がまチョコ222号)

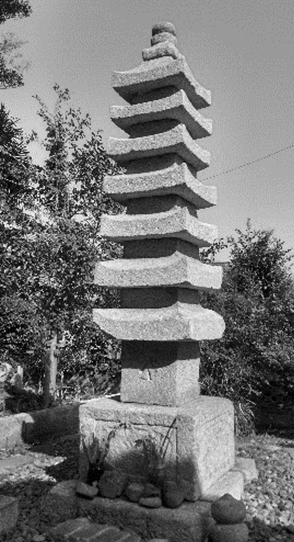

東近江市指定有形文化財 旭野(あさひの)神社石造七重塔

七重塔は上麻生町の旭野神社の鳥居前方右側に建っています。七重塔は花崗岩製で、高さが2.747mあります。基礎・塔身・笠石・相輪から構成されています。塔身に年号が彫られ、鎌倉時代後期の元徳元年(1329年)に造られたことが明らかです。基礎は壇上積み式で、格狭間(こうざま)内に宝瓶三茎蓮華(ほうびょうさんけいれんげ)が二面、開花連華(かいかれんげ)、孔雀(くじゃく)が浮き彫りされ、基礎の上端に複弁三葉の反花(かえりばな)を造り出しています。塔身は金剛界種子(こんごうかいしゅじ)が彫られ、ウーン面に「元徳元年己巳八月十六日三島慶冬敬白」と陰刻されています。笠石は七段、相輪は九輪の八輪目までは完存し、上は欠損しています。この石塔は、造立年代が明らかで、高さが2.7mと高く均整のとれた鎌倉時代後期の七重石塔として重要です。

蒲生の文化財(がまチョコ221号)

滋賀県選択無形民俗文化財 近江の山の神行事

山の幸の豊作や山仕事の安全を願うため、蒲生地区にも集落ごとに山の神が祀られている。正月に、山の入口にある古木や「山の神」石碑の前で、股木で作った雄躰、雌躰の御神体を飾り、餅や御神酒を供えて神事を行うところが多い。

滋賀県では県内一円の山の神行事を対象に、平成19年6月に「記録

作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択し、保護を図っている。

蒲生の文化財(がまチョコ220号)

東近江市指定文化財 法森寺石灯籠

平林町の法森寺の本堂前にある。以前は和田神社にあったが、保存のために移されてきた。基礎、竿、中台、火袋、笠、宝珠の6部からなる、高さ約200㎝の七尺灯籠である。火袋の平面は六角形であるが、中台は円形である。火袋に文保の年号が刻まれ、鎌倉時代後期の1318年の建立である。火袋の一面には錫杖をもつ地蔵菩薩坐像を刻む。全体の調和がよく取れていて、笠の蕨手の孔が貫通するなど、鎌倉時代の石灯籠の秀作である。

蒲生の文化財(がまチョコ219号)

国指定重要美術品(建造物)梵釈寺 宝篋印塔(ほうきょういんとう)

蒲生岡本町に所在する梵釈寺の宝篋印塔は、塔身の刻銘から鎌倉時代嘉暦3年(1328)に造立されたことが明らかな石塔で、切石の基壇上に基礎・塔身・笠・相輪から構成されています。なお、相輪は平成15年に近くで発見されたものです。石質は花崗岩で、高さは2.23mあります。基礎は壇上積み式で、側面は格狭間内に宝瓶三系蓮華・散蓮華・孔雀が浮彫りされ、上部は単弁の反花を刻出しています。塔身は金剛界四仏の梵字が彫られ、「嘉暦三戊辰九月五日 大願主沙弥道一藤原□□」の刻銘があります。笠は軒下に二段、軒上に五段の段刻みをつけ、上段の四隅の隅飾りは二弧輪郭つきで小円孔を陽出しています。相輪は伏鉢・請花・九輪・請花・宝珠を一石で造り出しています。この塔は、造立年が明らかで、基礎から相輪までよく整った鎌倉時代後期の大型の宝篋印塔として重要です。

蒲生の文化財(がまチョコ218号)

国指定重要文化財 赤人寺(しゃくにんじ)七重塔

下麻生町の赤人寺の裏庭に石造の七重塔が建っています。この石塔は塔身に「文保貮年」「戊午歳九月日」の刻銘があり、鎌倉時代の文保2年(1318)に造立されたことが明らかです。高さは、基礎の下端から七重の笠石上端まで2.10mあります。なお、相輪は欠失しています。

基礎の各面に輪郭を巻き、格狭間を彫り、塔身の各面には金剛界四仏の梵字を刻んでいます。塔身の上に、屋根と軸部を一石で造り付けた笠石を7層重ねています。軒口に反りをつけています。

この塔は相輪を欠失しているものの基礎・塔身・笠石の各部がよく残り、鎌倉時代在銘の七重石塔として貴重です。

蒲生の文化財(がまチョコ217号)

国指定重要文化財 高木神社石灯籠

蒲生岡本町にある高木神社の本殿の前、建物に向かって右側の石灯籠である。基礎、竿、中台、火袋、笠、宝珠の6部からなり、火袋の平面が六角形で、高さ約210㎝の七尺灯籠である。銘文は火袋に「正和四年乙□(卯)三月三日」と刻まれ、鎌倉時代後期の1315年の建立とわかる。全体の調和がよく取れていて、中台に三茎蓮などの装飾文もあり、笠の蕨手の孔が貫通するなど、鎌倉時代の石灯籠を代表する秀作として知られている。

蒲生の文化財(がまチョコ216号)

国指定重要文化財 涌泉寺(ゆうせんじ)九重塔

鋳物師町の涌泉寺境内に建つ石造九重塔は、塔身の刻銘から鎌倉時代の永仁3年(1295年)に造立されたことが明らかです。基礎・塔身・笠・相輪から構成され、石材は花崗斑岩です。基礎は切石でなく野面石が用いられています。塔身(軸部)の各面に舟形光背の輪郭が彫られ、正面(西面)に阿弥陀・北面に弥勒・東面(背面)に薬師・南面に釈迦の仏座像が刻出されています。塔身の上に軸部造り付けの笠石が九層重ねられ、相輪は伏鉢・請花・九輪・請花・宝珠を一石で造り出しています。この塔は造立年が明らかで、高さが基礎石の上端から4.40mと非常に高く、屋根の逓減も少なく均整のとれた貴重な九重塔です。

蒲生の文化財(がまチョコ215号)

国指定重要文化財 石塔寺五輪塔 2基

石塔寺には、宝塔の右側に2基の石造五輪塔が並んで建っています。左手が嘉元2(1304)年、右手が貞和5(1349)年のもので両五輪塔とも下部より地輪・水輪・火輪・風輪・空輪より構成され、石材は花崗岩です。嘉元の塔は高さが1.36mで、水輪のみに梵字が刻まれ、地輪が大きく全体に安定感があります。貞和の塔は高さが1.41mですが、各部の比率がよく整っていて、各部に梵字が刻まれています。この塔は造立年月日のほか近在の「大森之廿五三昧 一結之衆」と刻まれていて、浄財によって作られた供養塔です。両五輪塔ともに造立年が明らかで、貞和の塔は信仰集団が記された塔としても貴重です。

蒲生の文化財(がまチョコ214号)

東近江市指定文化財 川合東出石棺仏

川合東出の県道横の地蔵堂にある。古墳の石棺の蓋の内側に地蔵菩薩立像を薄肉彫りしている。古墳時代後期の6世紀末から7世紀初めの家形石棺の蓋を再利用し、鎌倉時代後期に地蔵菩薩を刻んだものである。下部がコンクリートのため像高は不明であるが、二重円光の光背、大きな錫杖が印象的な地蔵尊である。正月の初地蔵、夏の地蔵盆

の時などに拝むことができる。

蒲生の文化財(がまチョコ213号)

「蒲生の文化財(がまチョコ212号)」

「蒲生の文化財(がまチョコ211号)」

「蒲生の文化財(がまチョコ210)

「蒲生の文化財(がまチョコ209号)

「万葉ロマンと布引焼」講演会 (2024年6月22日)

蒲生の文化財(がまチョコ208号)

蒲生の文化財(がまチョコ207号)

蒲生の文化財(がまチョコ206号)

蒲生の文化財(がまチョコ205号)

蒲生の文化財(がまチョコ204号)

蒲生の文化財(がまチョコ203号)

万葉ロマン~紫草の物語~講演会 (2024年1月20日)

蒲生の文化財(がまチョコ202号)

歴史ウォーク2023 桜川西

蒲生の文化財(がまチョコ201号)

蒲生の文化財(がまチョコ200号)

万葉歌人「山部赤人」の講演会(見学会)

蒲生の文化財(がまチョコ199号)

蒲生の文化財(がまチョコ198号)

蒲生の文化財(がまチョコ197号)

蒲生の文化財(がまチョコ196号)

蒲生野・万葉ロマンの会 (2023.03.15)

蒲生野・万葉ロマンの会 (2022.06.24)

国指定重要文化財 石塔寺(いしどうじ)宝塔

石塔寺の石造三重塔の傍に建つ宝塔は、基礎の刻銘から鎌倉時代の正安4年に平景吉という石工によって造立されたことが明らかです。基礎・塔身・笠・相輪と各部が揃い均整がよくとれた宝塔です。なお、相輪は後世に別のものに替えられています。基礎は壇上積み式で、格狭間内に開花蓮が浮き彫りされ、塔身は、円筒形で軸部・勾欄

・首部の三部よりなり、軸部に両開きの扉が刻まれています。中世の石造塔には刻銘のものは少なく、造立年代・石工名が刻まれたこの塔は、他の石造塔と比較するうえでも非常に貴重で、資料的価値の高い宝塔です

東近江市指定文化財 慶岸寺 木造阿弥陀如来坐像

宮井町の慶岸寺(浄土宗)の本尊である。像高44センチの小像で、檜材の寄木造、右足を上に結跏趺坐する坐像である。像容は、耳朶を環状とし、目は彫眼とする。印相は両手ともに第一指と第二指を合わせて上品下生の来迎印を結ぶ。体部の充分な肉取り、衣文の力強い線もみられる。頭部の螺髪は小粒で破綻なく整然と刻出し、その点などに快慶との類似が指摘されている。鎌倉時代前期の作。

国指定重要文化財 石塔寺(いしどうじ)三重塔

石塔町に所在するこの石塔は、わが国に現存する石造塔のなかで最大、最古のものです。塔は高さが7.5メートル、花崗岩で造られています。奈良時代(710~794)の前期に建立されたものと考えられています。塔は自然石の基礎の上に塔身と屋根を三段積み重ね、頂部に相輪を載せています。初重の塔身が縦に二枚の石を合わせて造られていることや、屋根の勾配や軒反りがゆるやかで、初重から三重へと塔身と屋根がともに大きく逓減していることが特徴です。相輪は後世に造り替えられたものです。この塔は朝鮮半島百済の石造塔の様式と類似性が指摘されています。この石造三重塔は蒲生地区が全国に誇る貴重かつ重要な遺産です。

重要無形民俗文化財 近江のケンケト祭り長刀振り

宮川町の八坂神社で行われる春の祭礼には、青年による笛・鼓・太鼓・三味線などの囃子に合わせて、中学生三人と小学生三人の男子が大踊り・小踊りと呼ばれる芸能を奉納してきました。竜王町山之上の杉之木神社と合同で行われる祭礼であることから、一括して

「近江のケンケト祭り長刀振り」として国の重要無形民俗文化財になっています。なお、近年は子どもが少なくなったため、宮川の芸能の奉納は中断しています。

東近江市指定文化財 山部神社中世文書

下麻生町の山部神社に伝わる平安時代から室町時代にかけての古文書63通で、約100年前に整理されて三巻の巻物に収められています。巻上には麻生庄の領主の動向を知る文書、訴訟の文書などが、

巻中・巻下には主として赤人堂や小松社、その講中への田畠の寄進状・売券が集められています。

地域の神社に数多くの中世文書が伝わることは全国的に珍しく、貴重な古文書と言えます。

6月22 日(土)の午後「蒲生野・万葉ロマンの会第6回講演会」が、市役所東庁舎と布引焼窯元で開催されました。この会は市辺まち協と蒲生まち協が中心になって結成され、万葉集の蒲生野の歌を絆

としたまちづくりに取り組んでいます。

今回は、布引焼窯元の小嶋太郎氏と小嶋一浩氏を講師に行われました。東近江の地では白鳳時代から平安時代にかけて布引丘陵で緑釉陶器が焼かれました。小嶋太郎氏はそれを現代風に再現することを試み、その過程で「七彩天目」と名付けた絵付け技法を考案し、風景や植物など自然の情景を陶器に描き込む新しい焼物・布引焼を作り上げました。講座では小嶋太郎・一浩父子の歩みをお聞きし、その作品に接することにより、東近江の焼き物について認識を深めることができました。

東近江市指定文化財 八幡神社懸仏(かけぼとけ)

鏡面に仏像を取り付けたものを懸仏と呼びます。外原町の八幡神社の懸仏は径32㎝、3枚の檜板を合わせた円形板に銅板をかぶせて鏡板を作り、八幡神の本地仏である阿弥陀如来坐像を中央に安置し、上部に天蓋(てんがい)、左右に花瓶を取り付け、両肩には獅嚙(しかみ)座の釣鐶を付けます。裏面に「殿原宇佐宮 永徳元年(1381)」などの墨書があり、南北朝時代の作品であることがわかります。

東近江市指定有形文化財 竹田神社能舞台

鋳物師町の竹田神社境内に県内でも数少ない能舞台が在ります。この建物は明治26(1893)年に地元の竹田猪八郎が寄進したもので、近在の大工、川西藤吉が舞台等を、戸田松之助が橋掛りと鏡の間を造りました。能舞台は5.1m四方で、橋掛りと鏡の間は舞台と直角に建てられています。舞台の正面の板壁に大きな「老松」が描かれています。この能舞台は能狂言の復興を願った篤志家と、それを支えた地域の人々の思いを知ることができる貴重な建築です。

国登録有形文化財 ガリ版伝承館

ガリ版伝承館は、蒲生岡本町の旧堀井家の屋敷の中にある洋館です。堀井新治郎氏は明治27年(1894)ヤスリと鉄筆を使った簡易な印刷技術、謄写版(愛称:ガリ版)を発明し、全国に普及させた郷土の偉人です。洋館は、明治42年(1909)大阪の大工野口清蔵により建築されました。建物は二階建て、寄棟造、桟瓦葺き、外部は横板下見板張り、内部は一・二階とも一部屋で、暖炉を設け、天井は一階が格天井、二階は白しっくい塗りの洋風の意匠となっています。

東近江市指定文化財八幡社本殿

八幡社は大塚町に所在し、本殿は覆い屋のなかにあります。小規模ながら中世の典型的な「一間社流れ造り」の型式を踏襲して、屋根はこけら葺きです。室町時代の永正元年(1504)の記がある絵馬があり、桁や垂木の反り増しの技法や、蟇股や脇障子の繊細で美しい文様彫刻などからも、この頃建てられたものと考えられます。

国指定重要文化財 木造阿弥陀如来坐像

合戸町の誓安寺の本尊です。像高87センチ、檜の寄木造(よせぎづくり)で、足は結跏趺坐(けっかふざ)し、手は腹部の前で定印(じょういん)を結んでいます。現在は衲衣(のうえ)のみ漆箔(しっぱく)ですが、元は全身に漆箔を施していました。平安時代

後期の十二世紀の作で、その頃に流行していた定朝様(じょうちょうよう)の彫刻です。天台浄土教の仏像として造られたものと考えら

れています。

東近江市指定有形文化財 山部神社本殿

山部神社は下麻生町の北寄りに所在し、本殿は覆い屋の中にあります。桁行一間、梁間一間の身舎に、桁行一間の向拝を附加した「一間社流れ造り」の構造です。妻は豕扠首(いのこさす)組で、屋根はこけら板葺きです。垂木や桁の強い反り増し、木負(きおい)・茅負(かやおい)がL型の断面となっていることなどの様式技法から室町時代(16 世紀後半頃)の建築です。

1月20 日の午後、蒲生野・万葉ロマンの会第5回講演会が、市辺コミュニティセンターで開催されました。

この会は市辺まち協と蒲生まち協が中心になって結成され、万葉集の蒲生野の歌を絆としたまちづくりに取り組んでいます。今回は、株式会社みんなの奥永源寺代表取締役の前川真司氏を講師に招いて行われました。八日市南高校で農業教員をしていた時に東近江市の花「ムラサキ」に出会い、その後は地域おこし協力隊として奥永源寺地域の君ヶ畑町でムラサキの栽培に取り組んでいること、東近江地域の風土の成り立ちと万葉時代の東近江の歴史などを、熱い口調で語っていただきました。

参加者一同、市の花「ムラサキ」や東近江の古代史について思いを新たにすることができました。

国指定 重要文化財 木造帝釈天立像

上麻生町の法雲寺に伝わる仏像です。元は甲賀郡の飯道寺の仏像であったと伝わり、江戸時代半ばには法雲寺で観音像として祀られていました。像高160センチ、檜の一木造りの彩色像で、両手先・両足先は別材を矧ぎ付けています。頭上の大きな宝髻、簡素な衣類などが印象的な帝釈天像と言えます。平安時代中期、十世紀後半頃の作です。

歴史ウオーク 桜川西 (2023.11.11)

万葉ロマンの里づくり部会の今年度からの新企画「歴史ウォーク」を、11月11日に開催しました。コミセンから出発し、桜川西区を一周してコミセンに戻るコースで、参加者14名が約2時間30分のウォークを行いました。コース途中の医療センター、旧火葬場、桜川駅、小房銀座、敬円寺、旧桜川村役場跡、子守勝手神社などでは、桜川西区在住の西田善美さんより楽しく、かつ詳しい解説を聞きました。自動車や自転車で走っているだけではわからない、地域の歴史や暮らしの一端を垣間見ることができ、桜川西区の魅力を再発見しました。北風の強い日でしたが、皆さんそれぞれに「歴史ウォーク」を楽しんでいただけました。

滋賀県指定有形文化財 雨神社本殿

雨神社本殿(市子殿町)は、蒲生郵便局の北西の小さな森の中の覆屋の右端にあります。建物は間口が1mに満たない小規模な本殿で、形式は「一間社流れ造り」で、正面に向拝が付き、屋根はヨシで葺かれています。蟇股(かえるまた)や手挟(たばさみ)などの彫刻も優れた意匠です。棟札より大永3年(1523)に建築されたことがわかります。この建物は、建築年代が明確であることから、室町時代の数少ない小規模本殿の特徴を知る上で貴重な建築です。

滋賀県指定史跡 木村古墳群

川合町から木村町に広がる名神高速道路沿いの水田中にある、古墳時代中期(5世紀)に造られた古墳群です。

かつて古墳は5基以上ありましたが、現在は「あかね古墳公園」として2基が復元整備されています。天乞山古墳は1辺65mで、県下最大規模を誇る方墳です。久保田山古墳は直径57mの大型円墳です。両古墳とも周囲を濠がめぐり、造り出し(突出部)があり、墳丘には葺石や埴輪も配置され、築造当時の様子がよく分かります。

万葉歌人講演会 (2023年度)

9月30日の午後、蒲生野・万葉ロマンの会第4回講演会が、下麻生町の山部神社拝殿において行われました。この会は市辺まち協と蒲生まち協が中心になって2年前に結成され、万葉集の蒲生野の歌を結節点としたまちづくりに取り組んでいます。当日は、少し暑さの残る中、会員の方、地元町内の方、一般の方など約60名の参加で賑わいました。講師は下麻生在住の石岡昌一先生で、万葉歌人として有名な山部赤人が下麻生の地で終焉を迎え、その後に山部神社と赤人寺ができたことを、万葉集の歌誦や紙芝居なども織り交ぜて、わかりやすく話してくださいました。講演後は、山部神社、赤人寺、万葉歌碑、赤人廟碑なども見学し、1300年前に活躍した山部赤人にしばし思いを馳せました。

国指定重要文化財 高木神社境内社日吉神社本殿 (2023年度)

高木神社本殿(蒲生岡本町)の左側に境内社日吉神社本殿が建っています。建物は、高木神社本殿よりやや規模が小さく、正面向拝の柱間が一間であることのほかは、構造や彫刻の様式などはほとんど同じ「前室付三間社流れ造り」と呼ばれる形式です。前室は角柱、神を祀る母屋は丸柱で、床や縁が前室より一段高く造られています。屋根はひのきの皮を重ねて竹釘で葺く伝統工法で葺かれています。室町時代永正9年(1512)頃の建築です。

鋳物師町の竹田神社に伝わる御神像二躯です。神社では蒲生稲置三麻呂像として伝わります。両像ともに約30センチ弱の高さで、一躯は両手を膝上に置き、もう一躯は胸前で手を組んでいます。前者は平安時代前期から中期、後者は同中期から後期頃の作です。いずれも檜の一木造で、白土下地が見られることから元は彩色像だと考えられています。

国指定重要文化財 高木神社本殿

神社境内の左側の高木神社本殿(蒲生岡本町)は、建物は正面三間で、板壁と板扉に囲まれた母屋があり、その前に格子戸で囲まれた開放的な前室を設け、さらに前に向拝を設けた構造です。『前室付き三間社流れ造り』と呼ばれ、滋賀県内に多くあり、全国的にも著名な本殿形式です。丸のみを使った木鼻や格狭間の彫刻の特徴や隣の本殿厨子墨書から、室町時代の永正9年(1512)頃に建てられたものと考えられています。

国指定重要文化財 木造観世音菩薩坐像

蒲生岡本町の黄檗宗梵釈寺の御本尊で、寺では観世音菩薩として伝わってきましたが、その姿・形から宝冠阿弥陀如来坐像になります。阿弥陀像には浄土系寺院の本尊と密教系寺院のものがありますが、この像は天台宗で常行三昧の行をする堂に安置されるものです。檜の一木造で、平安時代の前期、10世紀前半の制作です。

文化のかおる ”まちづくり”

2015年(平成27)2月に制定された市民憲章には「歴史に学び伝統を生かし、文化のかおるまちをつくりましょう」の一文があります。まち協のまちづくり計画では「誇りあるまちづくり」として万葉ロマンの里づくり部会の活動を位置付け、蒲生地区の文化財や歴史を活かす活動に取り組んでいます。そこで次回から文化財を順次紹介します。

蒲生地区には国、県、市により指定や登録された文化財が29件あります。

蒲生野・万葉ロマンの会 (2022.11.18)

蒲生地区まちづくり協議会 滋賀県東近江市市子川原町461-1 TEL:0748-55-3030

一般社団法人がもう夢工房 滋賀県東近江市桜川西町281−1 TEL:0748-56-1395